(English translation is available below)

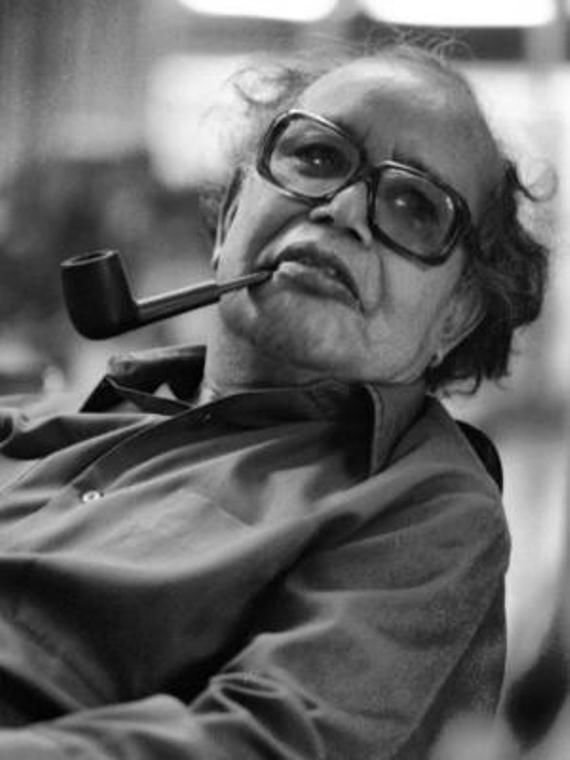

Sepuluh tahun terakhir sebelum wafat, arsitek Eko Prawoto memutuskan untuk menepi ke desa. Keseharian kota yang tak pernah luput dari pembangunan dan lahan subur proyek arsitektur itu ia tinggalkan. Beliau membangun rumah baru di desa, menciptakan “proyeknya sendiri” bersama tukang-tukang yang tidak selalu ada karena disambi bertani. Kami keheranan, kok beliau mau ya ngurusin sesuatu yang tidak jelas kapan mulai dan selesainya? Saat OMAH Library berkunjung ke sana di 2023, akhirnya kami mulai paham. Di sana ada spirit yang dipancarkan, yang semangatnya menggema dengan lantang di tengah perjalanan yang sunyi, yang keras memantik di antara ruang-ruang yang terjalin lembut.

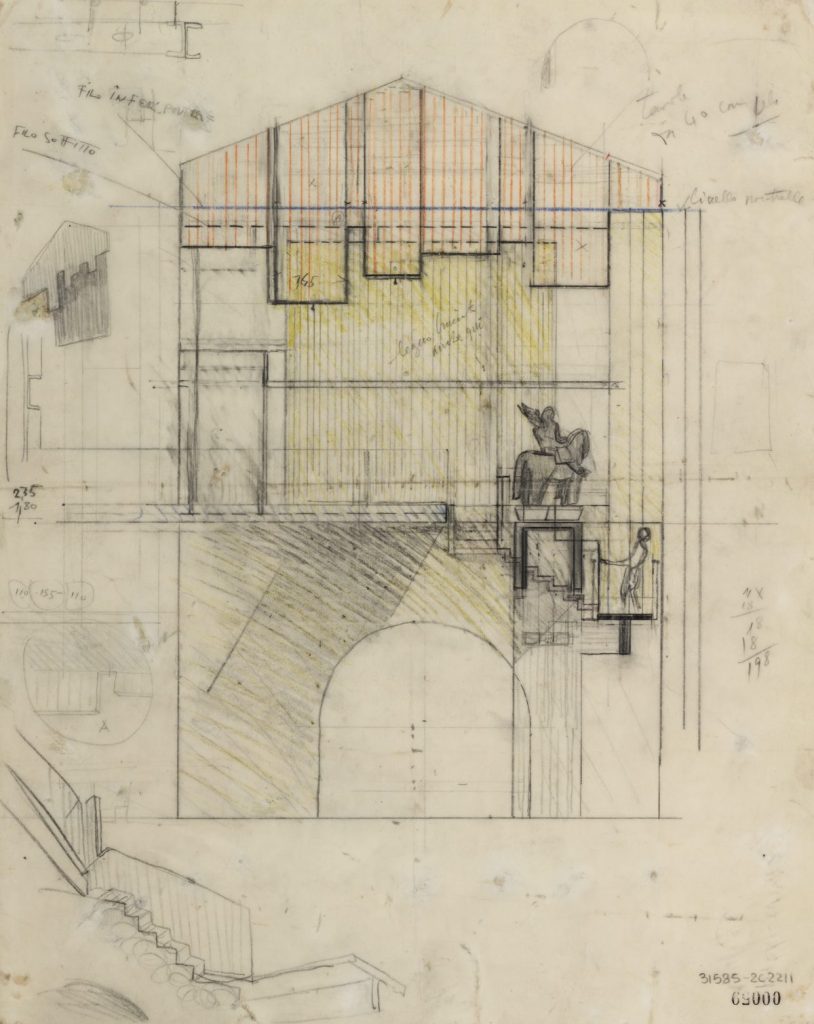

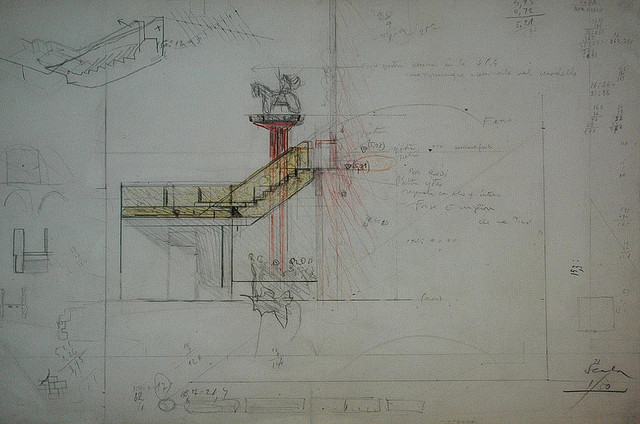

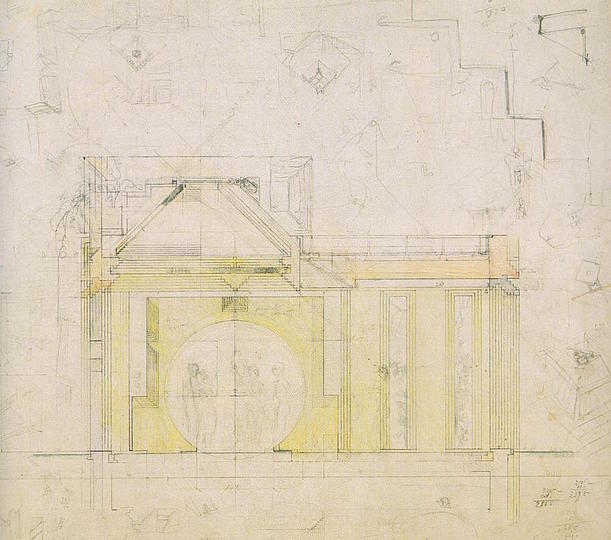

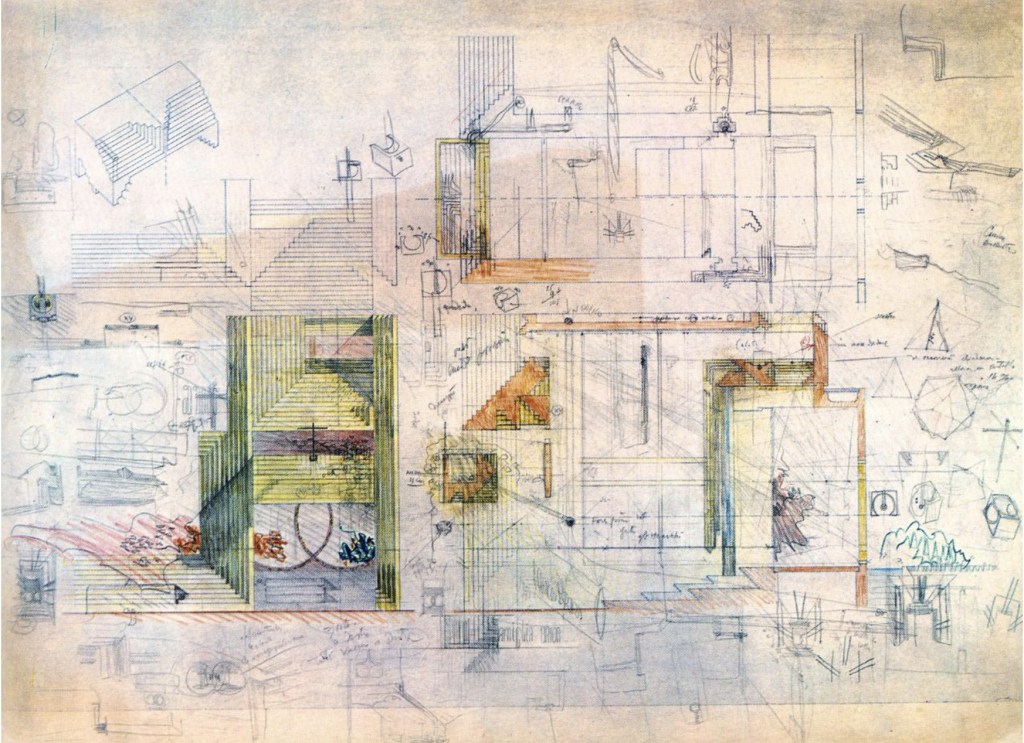

Sumber: OMAH Library

Sebuah tulisan oleh Realrich Sjarief dan Hanifah Sausan

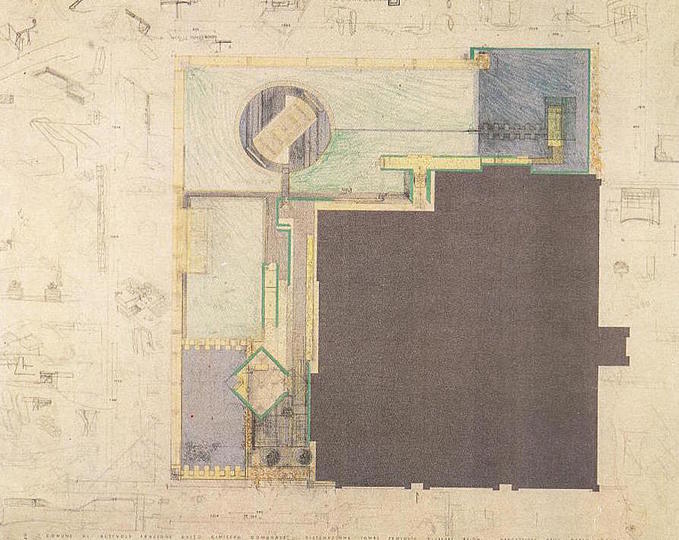

Sebelum pindah ke desa, sejak 1988 Eko Prawoto dan keluarganya tinggal di rumah rancangannya sendiri di Bener, pinggiran Kota Yogyakarta. Rumah itu perlahan berkembang dan sebagian menjadi studio yang ia namai Eko Prawoto Architecture Workshop.

Dari sana lahir karya-karya seperti Cemeti Art House (1998), Viavia Café Prawirotaman (2004), Padusan Sendang Sono (2013), Rekonstruksi Desa Ngibikan (2006), Rumah Butet Kertaradjasa (2002), dan banyak rumah seniman lainnya, serta rumah murah untuk berbagai kalangan. Di sini pula beliau mulai mendapat tawaran untuk mendesain instalasi dan perlahan meniti jalan sebagai seniman internasional.

Sejak awal, pendekatan kontekstual, organik, dan humanistik sudah mewarnai karya-karyanya baik sebagai arsitek, maupun sebagai seniman. Hanya saja, pendekatan itu menjadi semakin kuat ketika berhadapan dengan kondisi di desa yang memiliki keterbatasan akses material dan tukang-tukang terampil. Namun, di situlah Eko Prawoto meyakini adanya kecerdasan dan kreativitas tinggi untuk menciptakan sesuatu yang sederhana sebagai wujud dari sikap kematangan serta keutuhan dan harmoni dengan alam.

Kepindahannya ke Kulon Progo dipengaruhi berbagai faktor. Daerah Bener yang dahulu dikelilingi sawah-sawah dan sudah menjadi rumahnya selama 3 dekade, perlahan berubah menjadi kawasan pemukiman yang cukup padat. Namun, ia masih bertahan karena masih harus mengajar di UKDW—posisi yang sudah ia tekuni sejak 1985. Rencananya, Pak Eko ingin menjalani kehidupan yang lebih lambat setelah pensiun. Terlebih, sebagai pengajar beliau merasakan bagaimana pendidikan arsitektur saat ini cenderung berfokus pada pendekatan urban, industrial, dan kapitalistik.

“Sekarang semua kurikulum itu karakternya hanya berfokus pada urban, industri, dan kapital. Mungkin cocok buat kota, tapi perlu diingat bahwa ada desa, ada pulau-pulau kecil, yang mungkin tidak cocok dengan pendekatan yang diajarkan,” ujar Pak Eko waktu kami mengunjungi beliau di rumah desanya—barangkali lebih seperti self-reminder daripada kritik untuk publik.

Rumah Bener akhirnya hanya ditinggali sampai tahun 2014. Kantor biro arsitekturnya masih terpusat di sana, dan beliau masih terus mengajar di UKDW. Namun, di tahun itu Pak Eko dan istrinya Bu Rina memantapkan hati, pindah menjadi warga Desa Kedondong di Kulon Progo. Sejak itu, ia memposisikan untuk hadir dan hidup di desa, mengamati cara hidup masyarakatnya dengan alam.

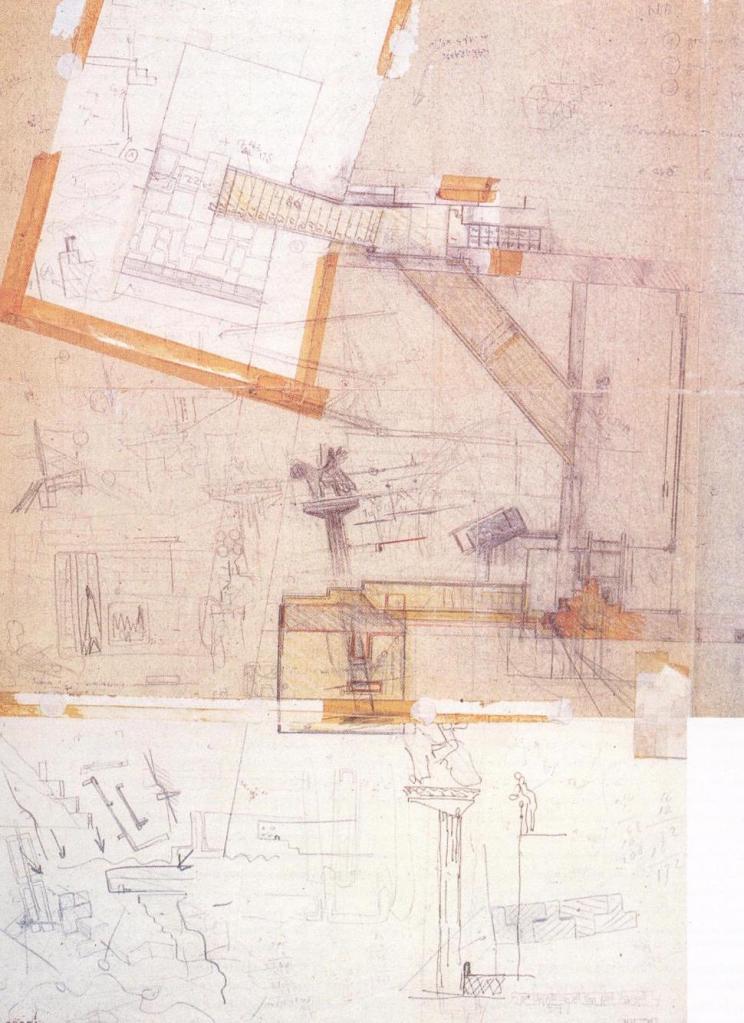

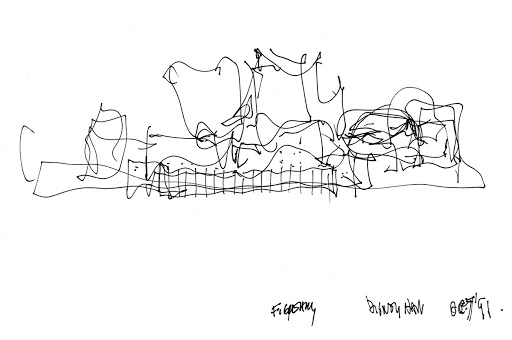

“Memang proses belajar lagi,” begitu katanya. Ibarat beliau sedang mengambil disertasi S3 tentang “bahasa arsitektur yang lebih gayut di desa”. Dari situ kita bisa melihat karyanya yang semakin seimbang dan semakin mendengarkan, seperti yang nampak di kediamannya, Rumah Kedondong (yang ditempati hingga beliau jatuh sakit dan wafat pada September 2023), dan Balé Klegung (2021), warung makan tak jauh dari sana yang dikelola pribadi.

Kedua tempat ini nampak dieksekusi dengan metode desain yang sama. Secara spasial, Rumah Kedondong dan Bale Klegung memang punya karakter yang mirip: luasnya masing-masing ± 2.000 m2 dan sama-sama berlokasi di lereng tepi sungai dengan banyak pohon eksisting. Kondisi spasial yang spesifik ini direspons dengan cara berpikir vernakular, mengambil mindset masyarakat desa yang lebih mengikuti bentuk alam. Metodenya sangat kontekstual, salah satunya dengan sebisa mungkin tidak memotong pohon dan tidak mengubah kontur.

Sebagai konsekuensinya, massa bangunannya tersebar dan naik turun mengikuti kesediaan lahan. Seperti di rumah pertamanya di Bener, dan karya-karyanya yang lain, adanya pohon yang mencuat di tengah bangunan menjadi hal yang biasa. “Rumah ini muncul belakangan, sementara pohon ini sudah ada duluan. Pohonnya yang harus dimenangkan, kemudian bermain di antara ruang yang ada.”

Desainnya pun seringkali tampak tidak terencana. Program ruangnya berkembang secara organik mengikuti pertumbuhan kebutuhan, dari hunian, tempat pertemuan untuk menyambut tamu, musyawarah, atau perkuliahan, hingga guest house dan museum. Hampir seluruhnya diwadahi struktur kayu bekas dari berbagai daerah, seperti rumah Jawa Timuran dan lumbung dari Bawean yang dikumpulkan secara bertahap. Material bekas, material baru, dan apa pun yang tersedia dipadukan dan digunakan secara maksimal.

Sekilas, alam seperti menjadi elemen yang tertinggi dalam karya-karya Pak Eko. Namun, beliau justru menempatkan alam di posisi kedua dalam refleksinya selama hidup di desa. Yang pertama justru nilai kebersamaan sebagai bagian dari budaya agraris. “Institusi sosial, relasi sosial sangat penting di desa untuk membedakan dengan kota.”

Di desa, warga biasa membiarkan tetangganya untuk keluar masuk halaman rumah. Pekarangan tidak hanya bukan lagi ruang personal, tetapi juga ruang publik tempat warga bisa numpang lewat dan memotong akses. “(Bagi orang desa) Rumah itu adalah halaman, relasi menjadi penting,” tutur Pak Eko. Pagar di desa pun menjadi batas yang lentur, tidak pernah benar-benar tertutup. Pak Eko juga pernah menyampaikan bahwa gerbang rumahnya tidak pernah dikunci. Di kemudian hari beliau justru membuka akses baru, sebuah jembatan yang menghubungkan halaman Rumah Kedondong dengan rumah tetangga di seberangnya. Saat kami berkunjung ke sana pun, kami mendapati tetangga Pak Eko menggunakan jembatan tersebut, masuk ke halaman Rumah Kedondong, bertegur sapa sejenak, lalu melanjutkan perjalanan ke destinasinya yang entah di mana. Toleransi masyarakat desa ini barangkali sudah menjadi hal biasa di sana, tetapi sangat jarang ditemukan di masyarakat urban.

Hubungan antar-manusia menjadi elemen yang penting, tak hanya dalam praktik arsitekturnya di desa, tetapi konsisten dalam proyek-proyek Pak Eko yang lain. Beliau menjalin hubungan erat dengan semua yang terlibat dan seringkali memposisikan diri sebagai jembatan, fasilitator, pendamping. Pak Eko berkali-kali menyampaikan, kepada klien ia bertindak layaknya bidan yang membantu “persalinan”. Bangunan yang dihasilkan ibarat jabang bayi yang jelas bukan anak Pak Eko, melainkan orang tuanya sendiri alias si klien atau user yang akan menggunakan dan merawatnya selama puluhan tahun. Oleh karenanya, Pak Eko berusaha tidak memaksakan egonya sebagai arsitek. Pada proyek rumah tinggal, apalagi milik seniman yang egonya besar misalnya, Pak Eko mempersilakan klien untuk menentukan bagaimana rumah itu akan diisi, sementara beliau hanya membantu mengarahkan supaya keinginan klien terfasilitasi dengan baik sesuai sumber daya yang ada. Cara beliau memposisikan diri memberi ruang untuk relasi-relasi kolaboratif yang menantang batas-batas formal arsitek.

Di Rumah Kedondong, Pak Eko memang punya kekuasaan lebih sebagai pemilik dan pengguna, tetapi lagi-lagi ego itu ia simpan untuk memberi ruang pada tukang-tukang di desa. “Tukang-tukang di desa sebenarnya adalah petani yang di waktu luangnya menjadi tukang. Jadi, kemampuannya terbatas dan peralatannya juga seadanya,”—selain juga kesediaan waktu mereka yang sempit. Karakter tukang-tukang inilah yang kemudian banyak menentukan rupa arsitekturnya.

“Kita tidak punya resources yang banyak, jadi kalau bisa tidak usah terlalu mengolah. Jangan memotong dan menghasilkan material sisa, jadi semua habis dipakai. Makanya saya senang keramik pecah itu karena tidak ada sisa, habis.” Yang muncul kemudian adalah arsitektur yang frugal (murah dan sederhana) dan primal (awal, mentah, dasar) yang jujur. Berawal dari relasi sosial dengan tukang desa, Pak Eko diantarkan kembali pada karakter otentik desa yang lebih membumi, yang secara naluriah mengalah pada bentuk alam.

Bukan berarti arsitekturnya menjadi tidak inovatif, justru sikap mengalah ini memunculkan kreatifitas baru. Misalnya, sebuah unit kamar keluarga di Rumah Kedondong dengan struktur beton yang kolom-kolomnya terpisah perbedaan kontur. Untuk menghindari cut-and-fill berlebih, akhirnya dibuat model panggung dengan kolom-kolom yang diberi perkuatan catenary arch agar dimensinya tetap tipis. Penyelesaian desain ini mungkin biasa untuk Pak Eko, tetapi baru untuk para tukang. Karena itu, beliau tidak memaksakan hasilnya harus rapi, “(Yang penting) secara struktur benar.” Lagipula, keteraturan alam juga tidaklah seragam. “Semua punya peran, punya fungsi. Kita tidak bisa menemukan dua helai daun yang sama dalam satu pohon. Jadi berbeda. Tidak usah berarsitektur dengan ngotot, gitu.”

Mempekerjakan tukang-tukang setempat merupakan strategi yang Pak Eko pelajari dari sosok gurunya, Romo Mangun. Kegiatan membangun tidak hanya dilihat sebagai cara memenuhi kebutuhan programatik, tetapi menjadi kesempatan untuk mendukung ekonomi lokal. “Dengan membuat detail-detail itu bukan pertimbangan estetika, tapi sebenarnya untuk menyerap lebih lama, agar tukangnya bekerja lebih lama di tempat itu, sehingga dia tetap punya pekerjaan.”

Pada Rekonstruksi Desa Ngibikan pasca-gempa di Yogyakarta tahun 2006, Pak Eko bergerak erat dengan komunitas lokal. Awal keterlibatan beliau di Ngibikan adalah karena Pak Maryono, warga desa tersebut yang sudah lama bekerja bersama Pak Eko sebagai tukang. Rumah Pak Maryono masih berdiri, tetapi rumah lain banyak yang rubuh karena penambahan konstruksi modern pada struktur asli limasan tanpa perkuatan yang layak. Warga kemudian mengungsi di tenda-tenda plastik yang didirikan di persawahan. Prihatin dengan kondisi ini, Pak Eko dan Pak Maryono dengan bantuan dana dari Kompas mencoba membangun ulang desa.

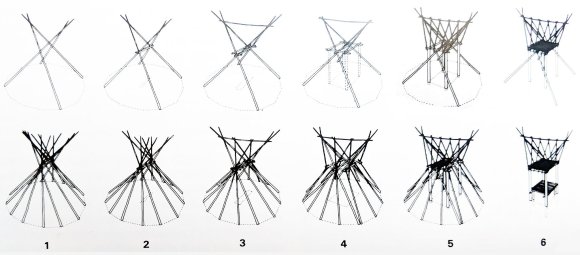

Ada banyak aspek yang coba direspons dalam kasus ini: kebutuhan mendesak terhadap tempat tinggal layak, karakter masyarakat dan budaya setempat yang harus dijaga, juga keterbatasan sumber daya material dan tukang berpengalaman. Desain yang kemudian muncul adalah rangka limasan yang dimodifikasi menggunakan kayu kelapa dari sekitar desa dengan umpak beton dan sambungan mur-baut. Tiga modul utama dibangun pada masa rekonstruksi dan bisa diduplikasi sesuai kebutuhan pengguna di masa mendatang. Tembok bata yang disusun ulang dari reruntuhan gempa berdiri setinggi ± 1 meter, disambung tembok papan gipsum yang ringan dan mudah dipotong. Prosedur konstruksinya mudah diikuti bahkan oleh warga biasa tanpa pengalaman bertukang sebelumnya, tetapi secara struktur lebih efektif menahan gempa dibanding struktur yang ada sebelumnya.

Dalam waktu 4 bulan saja, 55 rumah di RT 5 Ngibikan berhasil berdiri dan siap menyambut bulan Ramadhan. Ketika dikunjungi empat tahun kemudian untuk penilaian Aga Khan Award, desa ini terlihat seperti tidak pernah terguncang gempa sebelumnya. Suasananya hidup dengan rumah-rumah berkerangka serupa tetapi dengan pengembangan masing-masing yang penuh karakter—cukup kontras apabila dibandingkan dengan beberapa desa yang direkonstruksi dengan sistem top-down yang berjarak dengan keseharian warganya. Karena peristiwa itu, tumbuh pula tukang-tukang generasi baru dari desa ini. Lewat kolaborasi, arsitektur yang lahir dari tangan Eko Prawoto tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga merawat hubungan manusia dengan alam dan budaya.

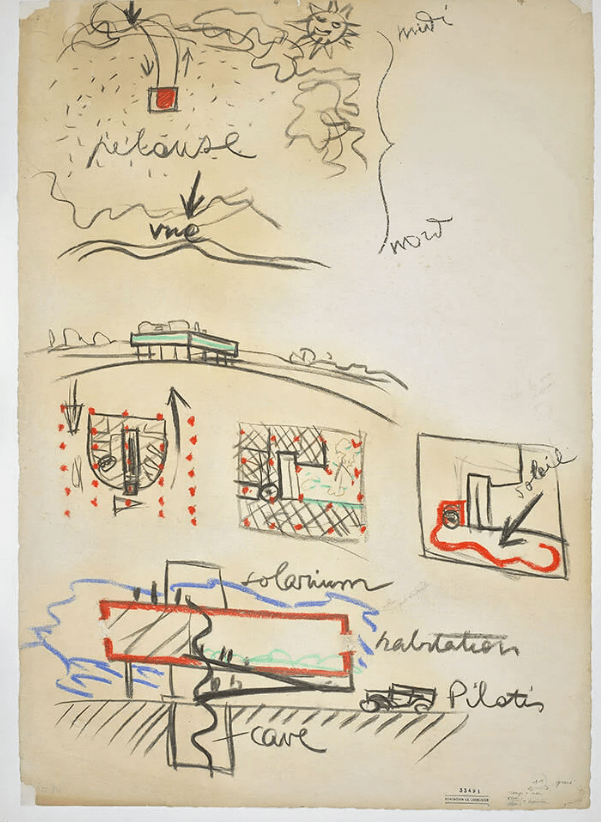

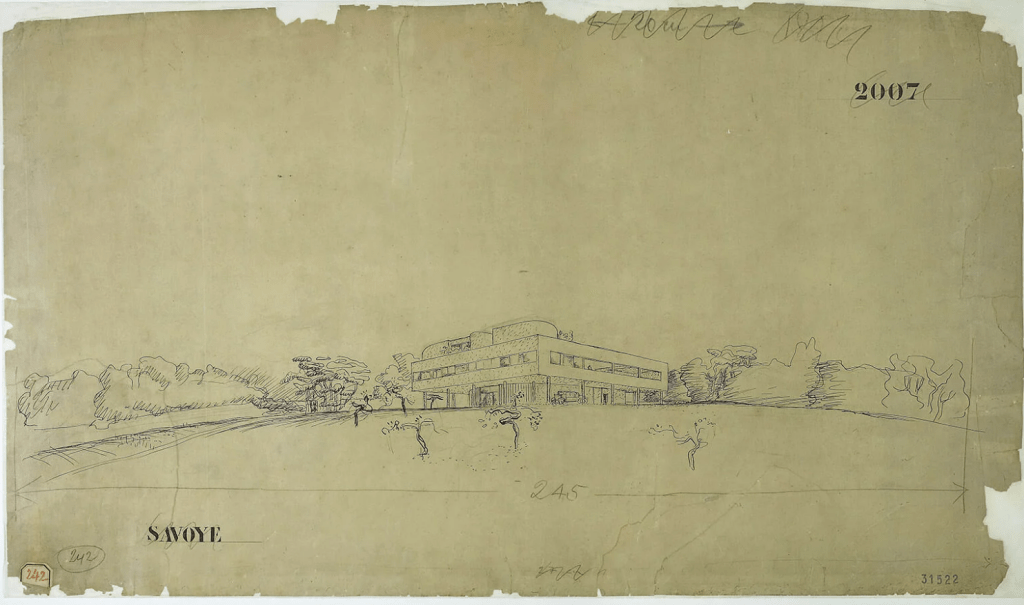

Kisah Pak Eko dan Pak Maryono mengingatkan kami pada Le Corbusier dan muridnya, José Oubrerie pada pembangunan Gereja Saint-Pierre di Firminy. Oubrerie membutuhkan Corbusier untuk bisa menurunkan bentuk yang baku dari sketsa menjadi bangunan beton yang kokoh yang menjadi bangunan publik. Pak Maryono dalam studi kasus Ngibikan seperti menjadi Oubrerie, tukang yang menjadi murid Pak Eko. Beliau turut menurunkan gagasan limasan ke dalam teknis pengerjaan yang efisien, membagi warga yang juga merupakan pengguna dalam kelompok-kelompok kerja sesuai tahapan bangun: pondasi, rangka, pemasangan—dan mengajari mereka semua hingga bisa membangun sendiri. Di sini batas-batas arsitek menjadi lentur. Arsitek, tukang, dan klien menjadi satu demi ilmu arsitektur—sesuatu yang Pak Eko harap bisa lebih di akomodasi dalam pendidikan arsitektur di kampus.

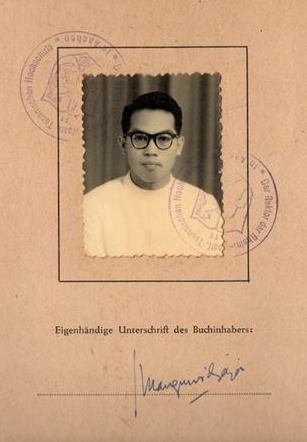

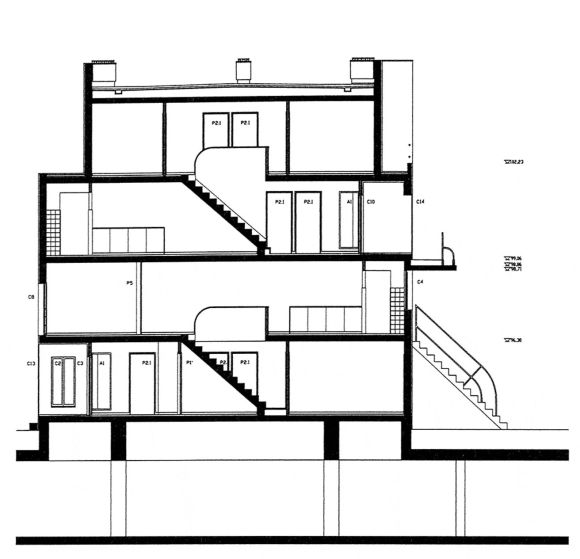

Pendekatan Eko Prawoto untuk Ngibikan dan juga proyek-proyeknya lain tidak hanya mengingatkan pada pemberdayaan lokalitas khas Romo Mangun, tetapi juga kurikulum Berlage Institute yang menjadi tempatnya mengambil studi S2 pada 1993. Kontras dengan Amsterdam School yang ekspresif dan arsitektur yang ornamental, Berlage Institute menerapkan pendekatan yang lebih kritis, kolaboratif, dan eksperimental. Penekanannya ada pada relasi konteks lokal dan global, serta keterlibatan realitas praktis yang sarat konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Seperti Bauhaus di Jerman, atau AA School di London, dan berbagai institusi lain di dunia.

Ada aspek efisiensi dari modular rangka yang bisa diproduksi dengan mudah dalam jumlah besar sesuai kapasitas sumber daya alam dan manusianya sehingga semakin banyak rumah bisa dibangun dengan lebih cepat. Dalam pemilihan rangka limasan, kayu kelapa, dan penentuan program dapur di luar rumah, ada kepekaan pada budaya setempat—validasi terhadap identitas masyarakat yang menjadi pijakan untuk bangkit kembali.

Dalam hal relasi lokal dan global, kita perlu mengingat bahwa arsitektur merupakan sebuah investasi yang mahal, tetapi dibutuhkan oleh seluruh kalangan, tanpa terkecuali. Ketika pendidikan dan industri punya tendensi untuk menggunakan dan mengembangkan material hi-tech yang mahal, Pak Eko pun berkali-kali bertanya, “Posisi arsitek ada di mana?”

Pertanyaan itu beliau jawab secara literal dengan pindah ke Kulon Progo. Kekecewaan dan kemarahannya terhadap pendidikan dan industri arsitektur seakan ia olah kembali dalam kesederhanaan dan ketenangan desa—yang menurut kami adalah upayanya mendesain sebuah shift of paradigm, yang akan banyak merubah arsitektur Indonesia, dari kota menuju desa, melalui arsitektur frugal yang menyentuh hati.

Di sisi lain, pertanyaan itu secara tersirat mengingatkan bahwa arsitek perlu bisa melayani berbagai kalangan, sehingga ia juga perlu menguasai berbagai teknik, tidak hanya teknik-teknik modern, tetapi juga teknik-teknik sederhana untuk kalangan yang mungkin hanya butuh pernaungan.

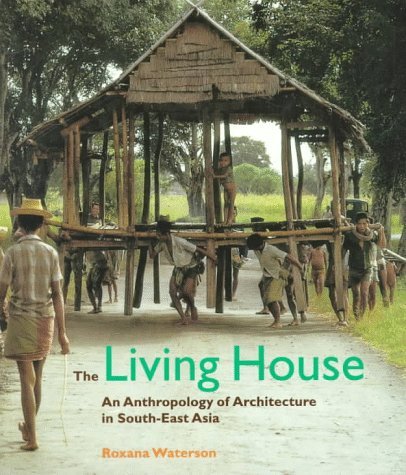

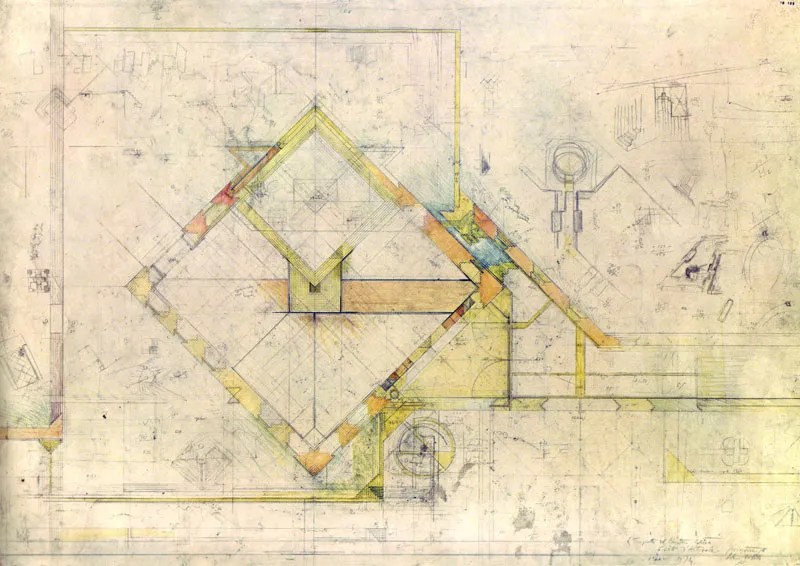

Roxana Waterson dalam buku The Living House mengamati bagaimana peradaban di Asia-Tenggara dimulai dengan shelter-shelter sederhana, dari ranting, daun, dan kulit pohon. Di buku ini Roxana mengemukakan teori Gaudenz Domenig tentang alternatif proses evolusi teepee structure (yang terdiri dari bilah-bilah kayu yang disusun radial, mengerucut ke atas membentuk tenda) yang primitif, menjadi struktur vernakular berupa kolom-kolom tegak yang menopang atap lebar. Di Jawa, pengembangan ini muncul salah satunya dalam bentuk limasan. Mitu M. Prie melalui pengamatan sejarah dan arkeologi, mendapati bahwa bentuk limasan menjadi struktur yang paling sederhana dan banyak diduplikasi. Ia adalah versi vernakular dari kebutuhan primitif terhadap naungan.

Entah beliau sadari atau tidak, limasan menjadi model struktur yang seringkali Pak Eko adaptasi dalam karya-karyanya—baik dalam wujud aslinya seperti di Rumah Bener dan Rumah Kedondong, maupun dalam bentuk modifikasi seperti di Ngibikan. Terbukti, struktur ini memang mudah dipahami dan dibangun oleh tukang-tukang. Di bawah naungan struktur yang sederhana ini, program ruang yang lebih rinci kemudian dikembangkan.

Saat kami datang ke rumahnya di Kulonprogo, massa-massa limasan dan struktur lainnya yang bertebaran di halaman membuat kami ingin menangkap visualnya menggunakan drone. Namun, ketika dicoba, kami merasa gagal karena massa-massanya malah hampir tidak terlihat sama sekali, hampir seluruhnya tertutup rimbunan pohon.

Memang, nampaknya kami ini datang masih dengan mindset kota. Belakangan, kami baru menyadari bahwa justru rimbunan pohon itulah wujud sesungguhnya dari arsitektur Eko Prawoto. Nampaknya beliau bersungguh-sungguh ketika berbicara bahwa bagi orang desa rumah adalah halaman. Rumah Kedondong bukan sekadar massa dan program ruangnya yang tersebar, melainkan juga halamannya itu sendiri yang membentuk sirkulasi, menjadi penjalin relasi dengan komunitas desa, dan juga menjadi ruang hidup itu sendiri bagi Pak Eko untuk mengamati semesta. Dan ketika halaman pun menjadi rumah, maka pohon-pohon pun menjulang layaknya kolom-kolom, dan rimbunan daun pun menjadi atap yang menaungi. Siapa sangka, konsep shelter atau pernaungan di Rumah Kedondong dikembalikan pada bentuk alaminya, bahkan sebelum peradaban primitif dimulai. Kembali ke fitrahnya.

Selain relasi sosial, hubungan manusia dengan alam turut menjadi refleksi utama Pak Eko. Bersama beliau, konsep genius loci tak lagi sebatas teori pendekatan desain, tetapi seperti kembali lagi pada makna aslinya, “jiwa dari sebuah tempat”. Ia mencoba berdialog dengan alam seperti berdialog dengan manusia, yang kadang perlu beberapa kali bertemu dalam setting yang berbeda baru bisa akrab dan kenal. “Kalau datang, sebaiknya jangan sekali. Tapi pagi kayak apa, siang kayak apa, lalu malam seperti apa. Lalu pas matahari terbit dari sini, itu kok bagus banget. Berarti visual koridor ke arah ini penting,” tuturnya dalam seri kelas Contextual Method (OMAH Library, 2021).

Di Rumah Kedondong, proses berkenalan itu terjadi dalam ritual keseharian yang sederhana, seperti ketika Pak Eko menyapu halaman. Di situ ia memperhatikan detail-detail baru yang sebelumnya luput: dari titik pancaran matahari, detail daun yang menginspirasi, sampai keseimbangan ekologi. Semua makhluk hidup coba beliau rangkul, meski saat itu ia berpotensi merusak.

“Kadang-kadang kita merasa kita memiliki banyak hal, tapi sebetulnya makhluk lain itu juga berhak … Saya mikir, ketika tidak ada ulat lagi, kita jangan mengharapkan akan melihat kupu-kupu. Jadi kadang-kadang ya sudahlah dibiarkan.” Ia memahami alam yang bergulir dinamis, keindahan dan keburukannya yang relatif, sehingga mengalahnya Eko Prawoto adalah untuk menang demi kebaikan yang lebih luas.

Dalam sebuah presentasi IPLBI di Yogyakarta tahun 2024 lalu, untuk pertama kalinya kami menampilkan video yang diambil dari kunjungan kami ke Rumah Kedondong dalam iringan lagu Happy Birthday oleh Levi Gunardi. Lagu tersebut merupakan persembahan Levi untuk gurunya, Iravati Mursit. Video dan potongan kenangan yang diceritakan kembali dalam presentasi itu pun juga menjadi persembahan kami untuk Pak Eko Prawoto, atas rasa syukur bisa bertemu beliau sebagai murid.

Mengutip Pak Galih Pangarsa, salah seorang sahabat Pak Eko, ketika membicarakan arsitektur Eko Prawoto, kita menjadi tersadar bahwa “yang lebih penting bukanlah debat aspek keruangan ‘lokal-global’, bukan pula aspek temporal ‘tradisional-modern’, tetapi bagaimana menjadikan arsitektur sebagai wujud upaya bersama untuk keluar dari jebakan pengkerdilan dan penghancuran benih-sifat kemanusiaan.”

Di 2025 ini, 2 tahun sudah berlalu sejak Pak Eko wafat, tetapi keberadaan beliau masih kami rasakan dan kami rindukan. Beliau adalah seorang Kesatria, seorang agent of change yang berjuang dengan pergerakan di desa, yang mengetuk tak hanya raga dan pikiran, tetapi juga hati orang-orang yang bersinggungan dengannya. Dari sosok Pak Eko kami belajar untuk tenang dalam kemarahan dan berefleksi dari kekecewaan. Kata-kata beliau selalu bisa “membersihkan” hati dan membuat kami merasa seperti dilahirkan kembali. Menjadi manusia sejati. Dan hari ini pesan itu kami sampaikan lagi.

Happy birthday, Sir.

English translation

Eko Prawoto and the Village, Future Architectural Methods for Indonesia

The last ten years before he died, architect Eko Prawoto decided to move to the village. He left the daily life of the city that was never free from development and the fertile land of architectural projects. He built a new house in the village, creating “his own project” with craftsmen who were not always there because they were farming. We were surprised, why did he want to take care of something that was unclear when it would start and finish? When OMAH Library visited there in 2023, we finally began to understand. There was a spirit that was radiated there, whose enthusiasm echoed loudly in the midst of a silent journey, which loudly sparked between the softly woven spaces.

An essay by Realrich Sjarief and Hanifah Sausan

Before moving to the village, since 1988 Eko Prawoto and his family lived in a house he designed himself in Bener, on the outskirts of Yogyakarta City. The house slowly developed and part of it became a studio that he named Eko Prawoto Architecture Workshop.

From there were born works such as Cemeti Art House (1998), Viavia Café Prawirotaman (2004), Padusan Sendang Sono (2013), Rekonstruksi Desa Ngibikan (2006), Rumah Butet Kertaradjasa (2002), and many other artist houses, as well as affordable houses for various groups. Here he also began to receive offers to design installations and slowly made his way as an international artist.

Since the beginning, a contextual, organic, and humanistic approach has colored his works both as an architect and as an artist. However, this approach became stronger when faced with conditions in the village that had limited access to materials and skilled craftsmen. However, that was where Eko Prawoto believed in the existence of high intelligence and creativity to create something simple as a manifestation of maturity and integrity and harmony with nature.

His move to Kulon Progo was influenced by various factors. The Bener area, which was previously surrounded by rice fields and had been his home for 3 decades, slowly changed into a fairly dense residential area. However, he still persisted because he still had to teach at UKDW—a position he had held since 1985. Pak Eko planned to live a slower life after retiring. Moreover, as a teacher, he felt how current architectural education tends to focus on urban, industrial, and capitalist approaches.

“Now all the curriculums are only focused on urban, industrial, and capital. It might be suitable for the city, but remember that there are villages, there are small islands, which might not be suitable for the approach taught,” said Pak Eko when we visited him at his village house—perhaps more like a self-reminder than a criticism for the public.

Rumah Bener was finally only occupied until 2014. His architectural bureau office is still centered there, and he continues to teach at UKDW. However, in that year Pak Eko and his wife Bu Rina made up their minds, moving to become residents of Kedondong Village in Kulon Progo. Since then, he has positioned himself to be present and live in the village, observing the way the people live with nature.

“It’s indeed a learning process again,” he said. It’s as if he is taking a doctoral dissertation on “architectural language that is more connected to the village”. From there we can see his work that is increasingly balanced and increasingly listening, as seen in his residence, Rumah Kedondong (which he occupied until he fell ill and died in September 2023), and Bale Klegung (2021), a food stall not far from there that is privately managed.

Both of these places appear to be executed with the same design method. Spatially, Rumah Kedondong and Bale Klegung do have similar characters: each has an area of ± 2,000 m2 and is both located on a riverbank slope with many existing trees. This specific spatial condition is responded to with a vernacular way of thinking, adopting the mindset of village communities that follow natural forms more. The method is very contextual, one of which is by not cutting trees as much as possible and not changing the contour.

As a consequence, the mass of the building is spread out and rises and falls following the availability of land. As in his first house in Bener, and his other works, the presence of a tree sticking out in the middle of the building is commonplace. “This house appeared later, while this tree was already there first. The tree had to be won, then played between the existing spaces.”

The designs often seem unplanned. The spatial program develops organically following the growth of needs, from residences, meeting places to welcome guests, discussions, or lectures, to guest houses and museums. Almost all of them are accommodated by used wooden structures from various regions, such as East Javanese houses and barns from Bawean that were collected gradually. Used materials, new materials, and whatever is available are combined and used to the maximum.

At first glance, nature seems to be the highest element in Pak Eko’s works. However, he actually places nature in second place in his reflections during his life in the village. The first is the value of togetherness as part of an agrarian culture. “Social institutions, social relations are very important in the village to differentiate it from the city.”

In the village, residents usually allow their neighbors to enter and exit their yards. The yard is no longer just a personal space, but also a public space where residents can pass through and cut off access. “(For villagers) The house is the yard, relations become important,” said Pak Eko. The fence in the village also becomes a flexible boundary, never completely closed. Pak Eko also once said that the gate to his house was never locked. Later, he actually opened a new access, a bridge that connects the yard of Rumah Kedondong with the neighbor’s house across from it. When we visited there, we found Pak Eko’s neighbor using the bridge, entering the yard of Rumah Kedondong, greeting for a moment, then continuing the journey to his destination who knows where. The tolerance of the village community may have become commonplace there, but it is very rare to find in urban communities.

Human relations are an important element, not only in his architectural practice in the village, but also consistent in Pak Eko’s other projects. He establishes close relationships with all those involved and often positions himself as a bridge, facilitator, and companion. Pak Eko has repeatedly said that to clients he acts like a midwife who helps with “delivery”. The resulting building is like a baby that is clearly not Pak Eko’s child, but rather his own parents, namely the client or user who will use and care for it for decades. Therefore, Pak Eko tries not to impose his ego as an architect. In residential projects, especially those owned by artists with big egos, for example, Pak Eko allows the client to determine how the house will be filled, while he only helps direct so that the client’s wishes are well facilitated according to the available resources. The way he positions himself provides space for collaborative relationships that challenge the formal boundaries of architects.

In Rumah Kedondong, Mr. Eko does have more power as the owner and user, but again he keeps that ego to himself to give space to the craftsmen in the village. “The craftsmen in the village are actually farmers who work as craftsmen in their spare time. So, their abilities are limited and their equipment is also simple,”—in addition to their limited availability of time. The character of these craftsmen is what then largely determines the appearance of the architecture.

“We don’t have many resources, so if possible, don’t process too much. Don’t cut and produce leftover material, so everything is used up. That’s why I like broken ceramics because there’s no leftover, it’s all used up.” What then emerges is an honest frugal (cheap and simple) and primal (initial, raw, basic) architecture. Starting from social relations with the village craftsmen, Mr. Eko is brought back to the authentic character of the village that is more down to earth, which instinctively gives in to the form of nature.

This does not mean that his architecture is not innovative, in fact, this attitude of giving in gives rise to new creativity. For example, a family room unit in Rumah Kedondong with a concrete structure whose columns are separated by different contours. To avoid excessive cut-and-fill, a stage model was finally made with columns reinforced with catenary arches so that the dimensions remain thin. This design solution may be common for Mr. Eko, but new for the craftsmen. Therefore, he did not force the results to be neat, “(The important thing is) that it is structurally correct.” Moreover, the order of nature is also not uniform. “Everything has a role, has a function. We cannot find two identical leaves on one tree. So it’s different. Don’t be too stubborn in your architecture, like that.”

Employing local craftsmen is a strategy that Mr. Eko learned from his teacher, Romo Mangun. Building activities are not only seen as a way to meet programmatic needs, but also as an opportunity to support the local economy. “By making those details, it is not an aesthetic consideration, but actually to absorb it longer, so that the craftsmen work longer in that place, so that they still have jobs.”

In the post-earthquake reconstruction of Ngibikan Village in Yogyakarta in 2006, Mr. Eko worked closely with the local community. His initial involvement in Ngibikan was because of Mr. Maryono, a villager who had long worked with Mr. Eko as a carpenter. Mr. Maryono’s house was still standing, but many other houses had collapsed due to the addition of modern construction to the original limasan structure without proper reinforcement. The residents then took refuge in plastic tents set up in the rice fields. Concerned about this condition, Mr. Eko and Mr. Maryono, with financial assistance from Kompas, tried to rebuild the village.

There were many aspects that were attempted to be responded to in this case: the urgent need for decent housing, the character of the local community and culture that must be maintained, as well as the limited material resources and experienced carpenters. The design that then emerged was a modified limasan frame using coconut wood from around the village with concrete bases and nut-bolt connections. Three main modules were built during the reconstruction and can be duplicated according to the needs of future users. The brick walls reassembled from the earthquake debris stand ± 1 meter high, connected by light and easy-to-cut gypsum board walls. The construction procedure is easy to follow even for ordinary people with no previous carpentry experience, but structurally it is more effective in withstanding earthquakes than the previous structure.

In just 4 months, 55 houses in RT 5 Ngibikan were successfully built and ready to welcome the month of Ramadan. When visited four years later for the Aga Khan Award assessment, the village looked as if it had never been shaken by an earthquake before. The atmosphere is alive with similar framed houses but with their own development full of character—quite a contrast when compared to several villages that were reconstructed with a top-down system that is distant from the daily lives of its residents. Because of this event, a new generation of carpenters also grew from this village. Through collaboration, the architecture born from the hands of Eko Prawoto not only functions physically, but also maintains the relationship between humans and nature and culture.

The story of Mr. Eko and Mr. Maryono reminds us of Le Corbusier and his student, José Oubrerie in the construction of the Saint-Pierre Church in Firminy. Oubrerie needed Corbusier to be able to reduce the standard form from sketch to solid concrete building that became a public building. Pak Maryono in the Ngibikan case study is like Oubrerie, a craftsman who became Pak Eko’s student. He also reduced the idea of limasan into efficient work techniques, dividing residents who were also users into work groups according to the construction stages: foundation, frame, installation—and taught them all until they could build it themselves. Here the boundaries of the architect become flexible. Architect, craftsman, and client become one for the sake of architectural knowledge—something Pak Eko hopes can be more accommodated in architectural education on campus.

Eko Prawoto’s approach to Ngibikan and his other projects is not only reminiscent of Romo Mangun’s typical local empowerment, but also the curriculum of the Berlage Institute where he took his Master’s studies in 1993. In contrast to the Amsterdam School’s expressive and ornamental architecture, the Berlage Institute applies a more critical, collaborative, and experimental approach. The emphasis is on the relationship between local and global contexts, as well as the involvement of practical realities that are full of social, cultural, and economic contexts. Like Bauhaus in Germany, or AA School in London, and various other institutions in the world.

There is an efficiency aspect of modular frames that can be easily produced in large quantities according to the capacity of natural and human resources so that more houses can be built more quickly. In the selection of the limasan frame, coconut wood, and the determination of the kitchen program outside the house, there is sensitivity to local culture—validation of the community’s identity that is the basis for rising again.

In terms of local and global relations, we need to remember that architecture is an expensive investment, but it is needed by all groups, without exception. When education and industry tend to use and develop expensive hi-tech materials, Mr. Eko has asked many times, “Where is the position of the architect?”

He answered that question literally by moving to Kulon Progo. His disappointment and anger towards education and the architecture industry seemed to be reprocessed in the simplicity and tranquility of the village—which we think is his attempt to design a paradigm shift, which will greatly change Indonesian architecture, from the city to the village, through heart-touching frugal architecture.

On the other hand, the question implicitly reminds us that architects need to be able to serve various groups, so they also need to master various techniques, not only modern techniques, but also simple techniques for groups who may only need shelter.

Roxana Waterson in the book The Living House observes how civilization in Southeast Asia began with simple shelters, made of twigs, leaves, and tree bark. In this book, Roxana presents Gaudenz Domenig’s theory about the alternative process of evolution of the primitive teepee structure (which consists of wooden slats arranged radially, tapering upwards to form a tent), into a vernacular structure in the form of upright columns supporting a wide roof. In Java, this development appears, among others, in the form of a limasan. Mitu M. Prie, through historical and archaeological observations, found that the limasan form is the simplest and most widely duplicated structure. It is a vernacular version of the primitive need for shelter.

Whether he realized it or not, the limasan became a structural model that Pak Eko often adapted in his works—both in its original form such as in Rumah Bener and Rumah Kedondong, and in a modified form such as in Ngibikan. Evidently, this structure is indeed easy to understand and build by craftsmen. Under the auspices of this simple structure, a more detailed spatial program was then developed.

When we came to his house in Kulonprogo, the masses of the limasan and other structures scattered in the yard made us want to capture the visuals using a drone. However, when we tried, we felt like we failed because the masses were almost invisible at all, almost entirely covered by the thick trees.

Indeed, it seems that we came with a city mindset. Later, we realized that the thick trees were the true form of Eko Prawoto’s architecture. It seems that he was serious when he said that for village people, a house is a yard. Rumah Kedondong is not just a mass and its spread out spatial program, but also its yard itself that forms circulation, becomes a weaver of relations with the village community, and also becomes a living space for Mr. Eko to observe the universe. And when the yard becomes a house, the trees tower like columns, and the thick leaves become a roof that shelters. Who would have thought, the concept of shelter or shelter in Rumah Kedondong is returned to its natural form, even before primitive civilization began. Back to its nature.

In addition to social relations, the relationship between humans and nature also becomes Mr. Eko’s main reflection. With him, the concept of genius loci is no longer limited to a design approach theory, but rather returns to its original meaning, “the soul of a place”. He tries to have a dialogue with nature like a dialogue with humans, who sometimes need to meet several times in different settings to be able to be familiar and know each other. “If you come, it’s better not to come once. But what’s it like in the morning, what’s it like in the afternoon, and what’s it like at night. Then when the sun rises from here, it’s really beautiful. That means the visual of the corridor in this direction is important,” he said in the Contextual Method class series (OMAH Library, 2021).

At Rumah Kedondong, the process of getting to know each other occurs in simple daily rituals, such as when Mr. Eko sweeps the yard. There he notices new details that were previously missed: from the point of sunlight, the inspiring details of the leaves, to the ecological balance. He tries to embrace all living things, even though at that time he has the potential to cause damage.

“Sometimes we feel like we have a lot of things, but actually other creatures also have the right … I think, when there are no more caterpillars, we shouldn’t expect to see butterflies. So sometimes, just let it be.” He understands the dynamic rolling nature, its relative beauty and ugliness, so that Eko Prawoto’s defeat is to win for the greater good.

In an IPLBI presentation in Yogyakarta in 2024, for the first time we showed a video taken from our visit to Rumah Kedondong accompanied by the song Happy Birthday by Levi Gunardi. The song is Levi’s dedication to his teacher, Iravati Mursit. The video and snippets of memories retold in the presentation are also our offerings to Mr. Eko Prawoto, as a form of gratitude for being able to meet him as a student.

Quoting Mr. Galih Pangarsa, one of Mr. Eko’s friends, when discussing Eko Prawoto’s architecture, we realize that “what is more important is not the debate on the spatial aspects of ‘local-global’, nor the temporal aspects of ‘traditional-modern’, but how to make architecture a form of joint effort to escape the trap of dwarfing and destroying the seeds of humanity.”

In 2025, 2 years have passed since Mr. Eko passed away, but we still feel and miss his presence. He was a Knight, an agent of change who fought with movements in the village, who touched not only the body and mind, but also the hearts of those who came into contact with him. From Mr. Eko we learned to be calm in anger and reflect on disappointment. His words could always “cleanse” our hearts and make us feel like we were reborn. To become true human beings. And today we deliver that message again.

Happy birthday, Sir.